こんにちは。門真市会議員団です。

No.2558(2025年7月6日号)

[2025.7.4] -[門真民報]

マイナ保険証で容易に予想される混乱

国保の被保険者全員に資格確認書交付を

日本共産党門真市議会議員団が緊急要望

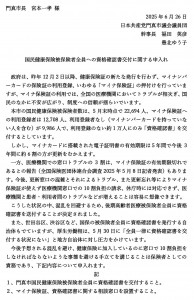

日本共産党門真市議会議員団は26日、「国民健康保険被保険者全員への資格確認書交付に関する申入れ」を宮本市長宛に行い、吉井義輝 保健福祉部長が応対しました。

政府は、マイナンバーカードの交付率を何が何でも引上げようと、昨年12月2日以降は、新たな健康保険証を発行せず、マイナンバーカードに健康保険証情報を紐づける「マイナ保険証」の利用を押付けています。

そして、マイナ保険証を所持しない被保険者に対し、「資格確認書」を交付するとしていましたが、マイナ保険証の利用等によるトラブルが少なくないことから、後期高齢者医療被保険者に対しては全員に資格確認書を交付するとしています。

こうしたなかで、世田谷区や渋谷区など、国民健康保険被保険者についても全員に資格確認書を交付する自治体が出てきています。

こうした動きをさらにすすめようと、本来は健康保険証の廃止中止を求めるべきですが、今回の申入れは、焦眉の課題として混乱が容易に予想されるマイナ保険証利用時の対応としても、全員に資格確認書を交付することを求めたものです。

以上の申入れに対し

吉井部長は、「資格確認書の交付については、大阪府の方針通りとしているが、後期高齢者医療被保険者への対応や東京都の2つの区の動向、国会での議論の状況等も注視している」と回答しました。

これから予想される混乱等を避けるためにも国保の被保険者全員に「資格確認書」を交付することが強く求められます。

門真市に特別支援学校を誘致し、

不安定な教育環境を改善せよ

豊北ゆう子議員が一般質問でただす

豊北ゆう子議員は、6月23日に行われた本会議の「市政に対する一般質問」に立ち、①特別支援学校の児童生徒の教育環境の充実、②こども誰でも通園制度について、市の姿勢を質しました。

特別支援学校は

教室不足で過密状態

特別支援学校に通う子どもの人数が年々増え、府下全域で教室が足りない状況で環境整備が求められていることから、門真市の児童生徒の現状について、質しました。

答弁では、5月1日時点で、知的障害支援学校小学部に49名、中学部に31名、肢体不自由支援学校小学部に5名、中学部に1名が在籍し、高等部については、把握していないと答弁しました。

豊北議員は国の障害者対策推進本部が出した「市町村障害者計画策定指針」では、都道府県教育委員会と連携を図りながら、「高等部」の人数も把握することとしていることを指摘しました。

本市の児童・生徒が在籍している守口支援学校では、2011年から在籍者数の過密化により、高等部は寝屋川支援学校に移行し、保護者から改善を求める声が出されていることから、子どもや保護者への影響の把握を質しました。

答弁では、「府立支援学校間において適切に引継ぎ等がなされている。子どもや保護者への影響については直接の把握はしていない。改善を求める意見については教育委員会が保護者との懇談会等の場に参加した際に府教育庁にも伝えてきた」と述べるのみでした。

府の再編計画でも

門真の子どもたちの通学は安定しない

令和11年4月に、府は支援学校の過密化を解消するため、交野支援学校四條畷校の本校化の計画を進め通学区域の見直しも行うことから、本校化した際、本市の子どもたちはどこに行くことになるのか保護者が不安を感じている。市として、府に対して早急に保護者説明会を開催するように要請すべきだと質しましたが、「府教育庁及び府立支援学校により実施されるもの。現時点では教育委員会としての要請は考えていない」との答弁でした。

特別支援学校の誘致

市の主体性が問われる

今後、知的障がい児童生徒数の増加が予想される中、本市の子どもたちが安心して通えるよう地元の支援学校設置の必要性を質しましたが、「大阪府において計画的に進められていると認識しており、引き続き、大阪府と連携し、情報共有に努めていく。」と、市としての態度を示しませんでした。門真市が主体的に取り組むことが求められています。

特別支援学校の教育環境の充実については、大阪維新の会の五味聖二議員も取上げました。

「こども誰でも通園制度」

良質な成長環境の整備とは

少子化対策を解消するための政策として、2026年4月1日から子ども誰でも通園制度が全国で開始されることになりました。

制度の概要・市の役割・取り組みについて

対象児童は生後6カ月から満3歳の未就園児です。

概要については、月一定時間までの利用可能枠の中で時間単位で利用できる。家庭だけでは得られない様々な経験を通じて、こどもが成長していくよう全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備することを目的としているとしています。

市の役割については、「利用希望者に対する認定審査や事業者に対する認可等の審査」、「事業者に対する給付費の支給」、「市民に対する制度の周知等」の実施。

実施に向けての取り組みについては、認可・確認に伴う関係条例等の制定、事業者の公募、児童福祉審議会等での意見聴取や認可・確認手続等の実施に向けて進めていると、述べました。

低い補助単価を引き上げ、事業の安定と保育の充実を

豊北議員は、市の果たす業務も膨大になることから、専任の職員を配置することの必要性をただすとともに、この制度では事業者に支払われる補助単価が低いことも課題となっていることから、引き上げを国に要望すること、市としての対策も

ただしました。「現時点では選任の職員配置は考えていない。」「単価の引き上げについては、国には市長会を通じて要望する予定、市独自では考えていない」と答弁しました。

どの子も安心して通える保育制度が求められています。